Pensamento Sistêmico: A Pedra Angular das Comunidades Católicas

Em um mundo fragmentado por crises de fé, polarizações e individualismo, as comunidades católicas enfrentam um desafio urgente: como manter sua missão evangelizadora sem perder a essência do Evangelho? A resposta pode estar no pensamento sistêmico, uma abordagem que transcende a lógica reducionista e convida a enxergar a Igreja como um organismo vivo, interligado e adaptativo.

Por séculos, a Igreja operou sob estruturas hierárquicas rígidas, eficazes em contextos estáticos, mas insuficientes para a complexidade do século XXI. A queda na participação dos fiéis, o envelhecimento clerical e a desconexão com as juventudes não são problemas isolados são sintomas de um sistema que precisa ser redesenhado. Como podemos transformar paróquias em redes de relacionamentos significativos, onde cada batizado se sinta corresponsável pela missão?

O pensamento sistêmico oferece ferramentas para mapear essas interdependências. Se uma crise de vocações está ligada à falta de engajamento familiar, e este, por sua vez, à carência de formação integral, qual é o ponto de alavancagem para intervir?

A Igreja não é uma máquina a ser consertada, mas um jardim a ser cultivado, onde cada elemento influencia o todo.

Gostaria de propor uma revolução: substituir os que ainda estão enviesados por um “paradigma do controle” pelo da colaboração, integrando espiritualidade, ação social e gestão comunitária. Se o próprio Cristo comparou o Reino de Deus a uma rede lançada ao mar (Mt 13:47), não é hora de pescarmos com novos métodos, antigas e novas ferramentas?

1. Fundamentos do Pensamento Sistêmico na Igreja

Me permito dizer que o pensamento sistêmico não é uma moda gerencial, e que sua origem parece uma releitura, um eco da visão católica. Desde São Paulo, que comparou a Igreja a um corpo com muitos membros (1Cor 12:12), até o Papa Francisco, que na Laudato Si’ denuncia o “paradigma tecnocrático” fragmentador, a fé sempre reconheceu a sacralidade das conexões. Ciclos de realimentação, por exemplo, explicam como a negligência na formação de leigos gera comunidades dependentes do clero, sobrecarregando padres e perpetuando o ciclo. Já a auto-organização se manifesta em movimentos como o Cursilho, onde leigos assumem lideranças sem esperar por ordens superiores.

Mas como equilibrar hierarquia e autonomia? A sinodalidade, tema central do Vaticano II, é um chamado sistêmico: uma Igreja onde o Clero escutam fiéis, e paróquias aprendem com periferias. O risco é confundir descentralização com caos daí a necessidade de um propósito comum claro, como o Sínodo da Amazônia mostrou ao integrar ecologia e evangelização. A diversidade é outro pilar. Uma comunidade que só atrai idosos ou apenas jovens está fadada à estagnação. Grupos carismáticos, tradicionais e sociais não competem; complementam-se. Qual seria o impacto se cada pastoral agisse como célula independente, mas alinhada a um plano pastoral único?

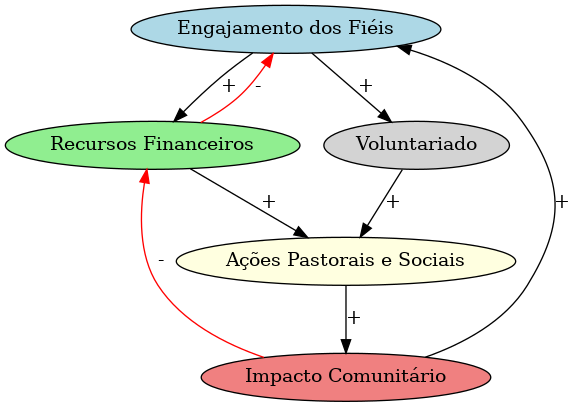

Ferramentas como diagramas causais ajudam a visualizar essas relações. Se um grupo de jovens desaparece, é só falta de atrações? Ou há deficiências na acolhida, formação ou testemunho dos adultos? Sistemas não julgam, revelam padrões. Abaixo um exemplo de como o uso do diagrama causal pode ajudar a paróquia, no exemplo reunimos os principais elementos, engajamento dos fiéis, voluntariado, ações pastorais e sociais, impacto comunitário e recursos financeiros colocando todos de forma interligada em um sistema dinâmico. Quando há maior engajamento, mais pessoas se tornam voluntárias e contribuem financeiramente, permitindo que a paróquia amplie suas ações pastorais e sociais. Isso gera um impacto positivo na comunidade, fortalecendo a comunidade igreja e atraindo mais fiéis, criando um ciclo virtuoso de crescimento e fortalecimento.

Por outro lado, se o engajamento diminuir, a paróquia recebe menos fiéis e doações, limitando sua capacidade de realizar atividades e reduzindo seu impacto na comunidade. Isso pode levar a uma perda de interesse dos fiéis e a um enfraquecimento geral da instituição, criando um ciclo negativo. O pensamento sistêmico aplicado aqui evidencia a necessidade de equilibrar esses fatores para garantir o funcionamento sustentável da paróquia, prevenindo crises e potencializando seus resultados.

Por fim, a resiliência exige adaptação contínua. Durante a pandemia, paróquias que já usavam mídias sociais sobreviveram; outras definharam. Isso não é sobre tecnologia, mas sobre mentalidade: estamos preparados para ver crises como oportunidades?

2. Paróquias como Sistemas Adaptativos Complexos

Imagine uma paróquia onde o grupo de liturgia não dialoga com a PASCOM (Pastoral da Comunicação), que, por sua vez, ignora o conselho econômico. Esse é o modelo mecanicista em ação: setores isolados, sem uma visão do todo. Em contraste, os sistemas adaptativos enxergam a comunidade como um ecossistema, onde a interdependência é vital. Se a catequese infantil é frágil, a falta de vocações adultas sejam elas leigas ou religiosas se torna inevitável. Se o dízimo cai, as obras sociais se enfraquecem, e o testemunho cristão perde força. Como romper esse ciclo sem culpar indivíduos?

A diversidade fortalece a comunidade. Em São Paulo, Curitiba e outros estados , paróquias se revitalizam ao criar uma “feira de pastorais”, onde cada grupo monta um estande para apresentar seu trabalho. O resultado? Jovens conheceram a RCC e a Legião de Maria, idosos se engajaram na sopa e no banho fraterno, e as doações de tempo e dizimo crescem. Nossas comunidades funcionam como mercados fechados ou como praças abertas?

A resiliência também se constrói com redundâncias. Se o padre adoecer, quem assume? Comunidades que formam leigos preparados, como ministros extraordinários enfrentam crises com mais estabilidade. Por que, então, tantos ainda enxergam os leigos apenas como “ajudantes” e não como corresponsáveis?

Outro princípio essencial é a emergência: certas dinâmicas surgem do conjunto, não das partes isoladas. Pequenos grupos de oração podem desencadear um avivamento inesperado, como ocorreu com as Comunidades Eclesiais de Base nos anos 70. Estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo aja além dos planos pré-estabelecidos?

Por fim, a auto-organização desafia o centralismo. No interior do Nordeste, uma capela sem padre mantém a fé viva com celebrações conduzidas por leigos. Isso é desobediência ou criatividade inspirada? Até quando veremos a escassez de clero como um problema, e não como um chamado à maturidade leiga?

3. Do Paradigma Mecanicista à Sinodalidade

A Igreja herdou uma estrutura piramidal eficaz para impérios, mas sufocante para a era digital, já houve mudanças significativas mas ainda há muito o que se repensar e mudar. O paradigma mecanicista vê paróquias como “filiais” a serem controladas, não como organismos. Os resultados? Padres sobrecarregados, leigos apáticos, e projetos engessados.

A sinodalidade propõe uma virada copernicana: em vez de dioceses ditarem normas, escutam as bases. No Sínodo dos Jovens, descobriu-se que muitos desistem da Igreja não por doutrina, mas por falta de acolhida. Quantas decisões pastorais são tomadas sem ouvir os destinatários? A hierarquia vs. rede é um dilema sistêmico. Bispos são essenciais para a unidade, mas como evitar que sua autoridade sufoque iniciativas locais? Na Alemanha, assembleias sinodais incluem leigos votando; no Brasil, muitos conselhos paroquiais são simbólicos. Onde está o equilíbrio entre ordem e liberdade?

A culpa vs. responsabilidade coletiva é outra armadilha. Se uma pastoral falha, culpamos o coordenador ou analisamos o sistema (falta de formação, recursos, apoio)? A cultura da culpa gera medo; a cultura sistêmica gera aprendizado. A formação clerical também precisa de reforma. Seminários que ensinam administração paroquial, mas não escuta ativa ou trabalho em equipe, reproduzem líderes controladores. Como formar padres facilitadores, não gerentes?

Por fim, a avaliação de resultados: contamos fiéis nas missas, mas medimos a profundidade de sua conversão? Sistemas complexos exigem indicadores não lineares, talvez o número de famílias que rezam juntas seja mais revelador que bancos lotados.

4. Princípios para uma Estratégia Sistêmica

Um propósito inspirador não é um slogan, mas um chamado à ação enraizado na realidade local. A diocese do sertão, ao perguntar “O que o sertão precisa ouvir de Cristo hoje?”, reconhece que a seca não é apenas um fenômeno climático, ou descobre que a falta de acesso ao mercado de trabalho para os jovens não é problema só local, mas uma ferida social. Ao celebrar missas em chão batido e taipa e dialogar com quilombolas, transforma-se a liturgia em missão profética, as ações que nascem como denuncias à injustiça hídrica e promovendo tecnologias simples de captação de água vão além Comunidade Igreja.

A liderança facilitadora exige uma revolução na formação clerical. Padres que delegam funções essenciais a leigos não perdem autoridade; ganham aliados. Em uma paróquia de Belo Horizonte, um ex-engenheiro gerencia a manutenção da igreja, uma psicóloga coordena a escuta de casais em crise, e um jovem youtuber evangeliza pelo TikTok. A humildade clerical aqui é chave: um padre que não precisa ser o centro libera carismas adormecidos. Mas como formar seminaristas para essa mentalidade, se muitos seminários ainda ensinam gestão vertical?

O design regenerativo vai além da sustentabilidade. A paróquia no Rio que criou hortas comunitárias não só alimentou famílias, mas regenerou vínculos sociais. Ao vender os excedentes em feiras locais, gerou renda para reformar a igreja, um ciclo virtuoso que transforma caridade em justiça estrutural. A Irmã que foi até a Ilha de Deus em Recife para ouvir suas mulheres e suas dores e iniciar através da Educação de Jovens e Adultos deu voz a silêncios sepulcrais. O desafio é escalar essas iniciativas sem burocratizá-las: como manter a organicidade de projetos locais quando dioceses tentam padronizá-los?

Parcerias com os públicos públicos estratégicos exigem superar a dicotomia “Igreja vs. mundo”. Em Manaus, uma paróquia aliou-se a uma ONG ambientalista e a escolas públicas para combater o lixo nos rios. Juntos, criaram uma campanha de educação ecológica baseada na Laudato Si’. A desconfiança inicial de que “ONGs são secularizadas” dissolveu-se quando viram que a meta era comum: cuidar da Casa Comum. Quantas outras sinergias estão perdidas por medo do diálogo?

O aprendizado contínuo pressupõe uma Igreja que não teme o fracasso. Um exemplo que se não ocorreu em sua comunidade pode acontecer é ao fazer uma campanha digital fracassada e desistir de tudo, redesenhar em 360º e criar um “laboratório de inovações” onde leigos testam ideias em pequena escala e as validam. Errar rápido não é falta de fé, mas reconhecimento de que o Espírito age também nos processos.

A sustentabilidade integral questiona prioridades. Uma igreja em Minas Gerais instalou painéis solares e usou a economia na conta de luz para financiar um centro de recuperação de dependentes químicos. A pergunta sistêmica aqui é: qual custo é realmente “caro”? Gastar com energia limpa ou perpetuar um modelo que desvia recursos dos pobres?

5. Arquétipos Sistêmicos na Vida Eclesial

O arquétipo limites ao crescimento explica por que movimentos carismáticos entram em colapso. Uma ordem religiosa cresceu atraindo jovens com retiros carregados de “dopamina”, mas negligenciou a formação teológica e a liderança compartilhada. Quando o fundador precisou se ausentar, a falta de raízes doutrinárias e a dependência de sua figura geraram uma crise identitária. A lição? Carisma sem estrutura é fogo de palha. Como equilibrar entusiasmo e profundidade?

Na transferência de responsabilidade, uma paróquia paulista cortou gastos com cursos bíblicos para equilibrar o orçamento. O efeito colateral? Leigos despreparados tornaram homilias superficiais, afastando fiéis que buscavam respostas profundas. Para “resetar” o sistema, realocaram recursos e criaram um programa de formação online gratuito. A questão é: como convencer lideranças a investir em prevenção, não apenas em correção?

O sucesso para o bem-sucedido é visível em dioceses onde o coral recebe mais verbas que a pastoral carcerária. Isso cria um ciclo perverso: grupos já consolidados atraem mais talentos e doações, enquanto obras sociais definham. A solução? Um fundo diocesano que redistribui recursos com base em impacto comunitário, não em tradição. Quem está disposto a abrir mão de privilégios pelo bem comum?

A tragédia dos comuns ocorre quando ninguém se sente responsável pelo patrimônio da igreja. Em uma comunidade na Bahia, o vandalismo diminuiu após mutirões onde fiéis reformaram bancos e pintaram muros. A chave foi transformar “a casa do padre” em “nossa casa”. Quantas igrejas estão deterioradas não por falta de recursos, mas de pertencimento?

No crescimento e sub-investimento, dioceses abrem novas paróquias em áreas periféricas sem treinar leigos. O resultado são comunidades dependentes de padres sobrecarregados. A Arquidiocese de Londrina inverteu essa lógica: antes de erguer uma nova igreja, forma líderes locais por dois anos. Crescimento saudável exige paciência, estamos dispostos a esperar?

A escalada acontece quando paróquias rivais competem em grandiosidade. Em uma cidade catarinense, duas comunidades gastaram fortunas em festas juninas, enquanto o vicariato local carecia de verba para um abrigo de moradores de rua. A solução veio de um pacto: uniram recursos para um evento conjunto e destinaram 30% dos lucros aos pobres. Competição ou comunhão: o que glorifica mais a Deus?

6. Ferramentas para Comunidades Sistêmicas

O mapa de parceiros revela conexões invisíveis. Na comunidade do ABC paulista, o mapeamento mostrou que a falta de transporte noturno impedia jovens de participar de encontros. A solução? Parceria com a prefeitura para estender horários de ônibus em troca de voluntariado jovem em projetos sociais. Quantas barreiras pastorais são, na verdade, problemas urbanos mascarados?

Círculos de diálogo resgatam a sinodalidade primitiva. Em uma paróquia indígena no Mato Grosso, adotou-se o “círculo de fala” todos sentados no chão, sem hierarquia. Conflitos entre grupos carismáticos e tradicionais diminuíram quando ouviram suas histórias mútuas. Como transformar reuniões administrativas em espaços de escuta profunda?

A análise de ciclo de vida aplicada a eventos eclesiais questiona hábitos arraigados. Após calcular que sua festa junina gerava 500 kg de lixo, uma igreja gaúcha substituiu descartáveis por louças alugadas e doou restos de comida para compostagem. O que é mais evangelizador: uma quermesse impecável ou um testemunho ecológico?

A dinâmica de sistemas usa softwares como Stella ou Vensim para simular cenários. Uma diocese simulou o impacto de dobrar o investimento em formação juvenil: em cinco anos, o número de seminaristas aumentou 15%. E se usássemos dados não para controlar, mas para inspirar?

A SWOT sistêmica vai além de listar forças e fraquezas. Em uma paróquia mineira, identificaram que a força “leigos idosos ativos” compensava a fraqueza “clero escasso”, desde que integrados em ministérios de visitação a doentes. Como transformar análises estáticas em planos de ação interconectados? A prototipagem ágil permite testar ideias sem riscos. O “drive-thru da confissão” criado por jovens em Goiânia foi inicialmente criticado, mas atraiu até não católicos curiosos. Quantas inovações morrem por medo do experimentalismo?

Exemplo da análise SWOT Sistêmica para a Paróquia Mineira

1. Identificação dos Elementos da SWOT

| Forças (Strengths) | Fraquezas (Weaknesses) |

|---|---|

| Leigos idosos ativos e comprometidos. | Clero escasso e sobrecarregado. |

| Comunidade engajada em ações sociais. | Dificuldade na renovação da liderança juvenil. |

| Cultura de solidariedade enraizada. | Falta de coordenação entre ministérios. |

| Tradição religiosa forte. | Pouca capacitação dos leigos para atuação pastoral. |

| Espaços comunitários estruturados para atividades. | Desafios na comunicação interna e externa. |

| Oportunidades (Opportunities) | Ameaças (Threats) |

| Crescente interesse por espiritualidade e acolhimento. | Redução no número de vocações sacerdotais. |

| Parcerias com instituições sociais e de saúde. | Envelhecimento da população paroquial sem reposição jovem. |

| Uso de tecnologia para organização e comunicação. | Influência de outras doutrinas e religiões. |

| Novos modelos de evangelização adaptados à realidade local. | Crise econômica reduzindo doações. |

| Incentivo de dioceses para ações leigas. | Desgaste dos leigos devido à sobrecarga. |

2. Interconexão e Planos de Ação

| Problema | Solução |

| Clero escasso e sobrecarregado. | Criar Ministérios de Visitação e Pastoral da Esperança, treinando leigos idosos para dar suporte a doentes e necessitados. |

| Pouca capacitação dos leigos. | Implementar um programa de formação contínua, aproveitando os espaços comunitários para cursos de liderança pastoral. |

| Falta de coordenação entre ministérios. | Utilizar tecnologia para centralizar informações e organizar as atividades de forma colaborativa. |

| Dificuldade na renovação da liderança juvenil. | Criar eventos voltados para jovens, integrando-os a projetos sociais e litúrgicos de forma mais atrativa. |

| Redução no número de vocações sacerdotais. | Reforçar a evangelização e o discernimento vocacional, promovendo retiros e momentos de espiritualidade. |

| Crise econômica reduzindo doações. | Buscar parcerias com empresas locais e implementar ações de economia solidária. |

| Desgaste dos leigos devido à sobrecarga. | Criar rodízio de voluntários, garantindo pausas e motivação contínua. |

7. Desafios e Cultura Sistêmica

O medo de perder controle é arraigado em líderes formados para comandar, não para colaborar. A solução? Mostrar casos como o do bispo que, ao delegar a gestão financeira a leigos, viu as doações aumentarem 40%. Poder compartilhado multiplica recursos — mas exige confiança radical.

O fetiche por números reduz a fé a métricas. Uma diocese alemã criou um “índice de fraternidade” medindo ações concretas de solidariedade, não apenas assentos em missas. Como quantificar o invisível? A falta de formação leiga perpetua dependência clerical. A solução? Cursos online diocesanos em gestão pastoral, como já fazem as dioceses de Roma e Manila. E se cada paróquia tivesse um “CTO leigo” capacitado em inovação?

A cultura do imediatismo espera que um retiro resolva décadas de secularização. Sistemas complexos exigem paciência: uma diocese japonesa levou 20 anos para reverter o declínio, investindo em pequenos grupos familiares. Estamos dispostos a colher frutos que outros colherão? A resistência à tecnologia muitas vezes esconde medo de perder o monopólio espiritual. Apps como Hallow (com 1 milhão de usuários) mostram que ferramentas digitais podem aprofundar a oração, não substituí-la.

A fragmentação doutrinal alimenta guerras internas. O pensamento sistêmico propõe focar no propósito comum: em vez de debater liturgias, fomentar perguntas como: “Como nossa comunidade encarna o amor de Cristo hoje?” são gatilhos para se unidade não é uniformidade.

8. O Futuro Sistêmico da Igreja

Ecossistemas de fé já são realidade em favelas onde a igreja é escola, posto de saúde e centro cultural. Porque não se criar a Santa Missa entre aulas de reforço e oficinas de grafite. E se cada paróquia fosse um “aeroporto espiritual” conectando voos para diferentes necessidades humanas? A tecnologia humanizada exige discernimento. Um app de direção espiritual com IA pode sugerir orações baseadas no humor do usuário, mas o risco é a relação mercantilizada com o sagrado. A chave é usar ferramentas como meios, não fins. Finanças circulares resgatam o modelo das primeiras comunidades cristãs. Em uma favela de Recife, o dízimo é pago em moeda social aceita em comércios locais fortalecendo a economia comunitária. É possível ressignificar o dízimo como investimento social, não como taxa religiosa?

Lideranças plurais já são testadas em conselhos pastorais mistos. Na Nova Zelândia, uma diocese tem um leigo como chanceler cargo tradicionalmente clerical. Até quando veremos leigos como “ajudantes” e não como corresponsáveis? A Igreja em beta permanente exige sínodos contínuos. Imagine paróquias com “conselhos de futuro” compostos por jovens, idosos e especialistas externos, antecipando tendências como envelhecimento populacional e migrações climáticas.

O ecumenismo integral desafia a Igreja a liderar sem dominar. Na África do Sul, católicos e muçulmanos cooperam no combate à AIDS, respeitando diferenças. Como testemunhar Cristo sem cair no proselitismo?

Conclusão

A Igreja de hoje não precisa de mais estratégias, precisa de uma nova mentalidade. O pensamento sistêmico não é um manual de regras, mas um convite a ver com os olhos do Criador, para quem cada detalhe da criação é parte de um todo sagrado. Se continuarmos tratando a crise de fé como falha moral individual, e não como colapso de redes relacionais, falharemos. Quantos talentos leigos se perdem porque não há sistemas para acolhê-los? Quantas vocações são sufocadas por estruturas asfixiantes?

A esperança está nas periferias: nas comunidades que inovam sem medo, nas favelas onde a Eucaristia é celebrada em barracos, mas com fervor que desafia a lógica. Esses são os laboratórios do Espírito, onde o pensamento sistêmico já é intuitivo. O desafio é escalar essas experiências. Isso exigirá coragem para descentralizar, humildade para aprender com erros e fé para confiar que o Espírito age até no caos.

Como dizia Teilhard de Chardin, “O futuro é mais bonito do que todos os passados”.

A pergunta final não é se a Igreja sobreviverá, mas como será sua ressurreição. Sistemas podem morrer mas o Evangelho, jamais. Cabe a nós decidir se seremos túmulos vazios ou jardineiros de um novo Pentecostes.

Bibliografia:

- SENGE, Peter. A quinta disciplina: Arte e prática da organização que aprende Capa comum, 2013

- SANTO PADRE FRANCISCO. Laudato Si’; Evangelii Gaudium.

- MEADOWS, Donella. Pensando em sistemas: Como o pensamento sistêmico pode ajudar a resolver os grandes problemas globai, 2022.

- Documentos do Vaticano II.

Ecossistemas de fé: A experiência da Paróquia de São Miguel Arcanjo na Vila Aliança (RJ) é documentada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (IBRADES) em parceria com a CNBB, que destaca seu modelo integrado de missão social e espiritual (Relatório Igreja e Periferia, 2022). Já a ideia de “aeroporto espiritual” é inspirada no conceito de “Igreja em Saída” proposto pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium (n. 20-24).

Tecnologia humanizada: O aplicativo Hallow, mencionado, é usado por dioceses como a de Nova York para meditações guiadas, conforme relatado pela America Magazine (2023). O risco da relação mercantilizada com o sagrado é discutido pelo teólogo Pe. Paulo Ricardo em A Igreja e a Era Digital (Ed. Shalom, 2021).

Finanças circulares: O uso de moeda social em Recife refere-se ao projeto “Banco Comunitário da Paz”, apoiado pela Cáritas Brasileira e citado no documento Economia de Francisco e Clara (2020). A prática resgata o modelo das primeiras comunidades cristãs, descrito em Atos 2:44-45.

Lideranças plurais: O exemplo da Nova Zelândia vem da Diocese de Auckland, que em 2020 nomeou a leiga Claire Dawson como chanceler, conforme noticiado pela NZ Catholic (2021). O fundamento teológico está em Lumen Gentium 33, que afirma o sacerdócio comum dos fiéis.

Igreja em beta permanente: A ideia de “conselhos de futuro” é inspirada no Sínodo dos Bispos de 2023, que propôs estruturas sinodais permanentes (Documento Final, n. 15).

Ecumenismo integral: A cooperação entre católicos e muçulmanos no combate à AIDS na África do Sul é relatada pela Revista Missões (ed. 145, 2022), destacando o trabalho da Comunidade de Santo Egídio na região. A base doutrinal está em Nostra Aetate 3, que promove o diálogo inter-religioso.

Referências Adicionais Citadas

- CNBB/IBRADES. Igreja e Periferia: Experiências Brasileiras. Brasília: Edições CNBB, 2022.

- FRANCISCO. Evangelii Gaudium. Vaticano, 2013.

- America Magazine. How the Hallow App is Changing Prayer in the US. Nova York, 2023.

- Cáritas Brasileira. Economia de Francisco e Clara: Relatos de Boas Práticas. São Paulo, 2020.

- NZ Catholic. Laywoman Appointed Chancellor in Auckland Diocese. Auckland, 2021.

- Sínodo dos Bispos. Documento Final da Assembleia Sinodal. Vaticano, 2023.

- Revista Missões. Diálogo Inter-Religioso na África do Sul. São Paulo, 2022.